Pulverbeschichtung für Edelstahl, Aluminium & Chrom – Verfahren, Vorteile, Anwendungen

Pulverbeschichten ist ein umweltfreundliches Beschichtungsverfahren, das leitfähige Metalle wie Edelstahl, Aluminium und sogar verchromte Bauteile vor Korrosion, Chemikalien und mechanischer Beanspruchung schützt. Der Artikel erklärt die Grundlagen, vergleicht verschiedene Pulverlacktypen, beschreibt die Prozessschritte und Vorbehandlungen und beleuchtet branchenspezifische Anwendungen. Er zeigt die Vorteile gegenüber Nasslackierung und Anodisierung und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen wie Niedrigtemperaturpulver und digitale Prozessüberwachung.

Pulverbeschichtung zählt zu den wichtigsten Oberflächenveredelungsverfahren der modernen Industrie. Sie verbindet dauerhaften Schutz mit gestalterischer Freiheit und ist aus der Architektur, dem Maschinenbau, der Automobilindustrie sowie der Möbel- und Konsumgüterbranche nicht mehr wegzudenken. Metalloberflächen wie Edelstahl und Aluminium zeichnen sich bereits durch gute Materialeigenschaften aus, doch unter rauen Bedingungen können Korrosion, Abrieb und chemische Einflüsse deren Lebensdauer beeinträchtigen. Durch eine Pulverbeschichtung erhalten sie einen zusätzlichen Panzer, der sie vor Umwelteinflüssen schützt und ihnen zugleich Farbe, Struktur und ästhetische Vielfalt verleiht. Sogar verchromte Teile lassen sich nach entsprechender Vorbereitung pulvern. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das Verfahren funktioniert, welche Materialien und Pulversorten eingesetzt werden, welche Vorteile es gibt und in welchen Branchen Pulverbeschichtungen eingesetzt werden. Außerdem werfen wir einen Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte, wirtschaftliche Überlegungen und zukünftige Entwicklungen.

Grundlagen der Pulverbeschichtung

Definition und Funktionsprinzip

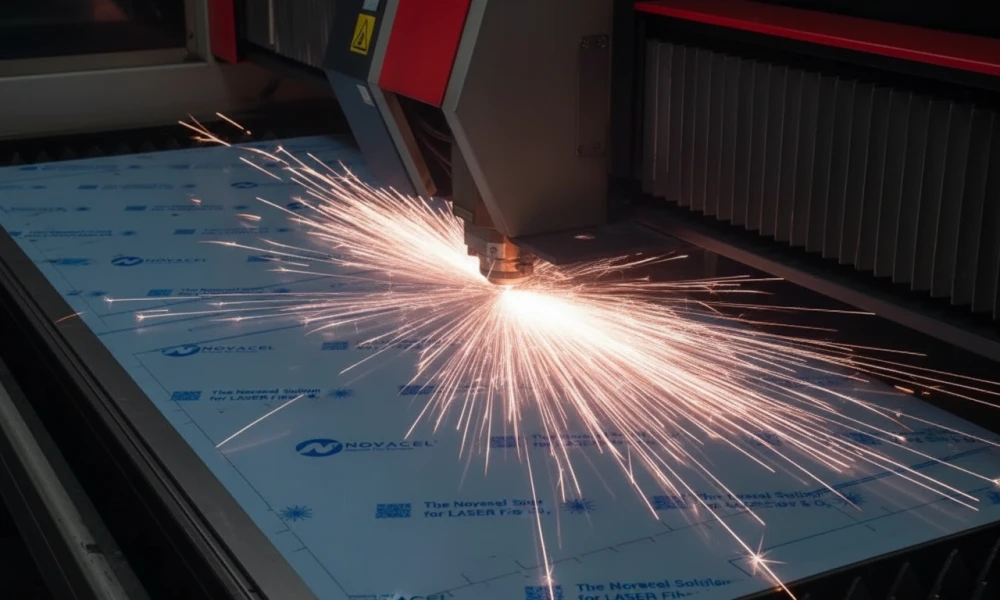

Pulverbeschichten, auch Pulverlackierung genannt, ist ein Beschichtungsverfahren für elektrisch leitfähige Werkstoffe. Der Lack besteht aus feinen, trockenen Pulverpartikeln aus Harzen, Pigmenten und Additiven. Durch elektrostatische Aufladung haftet das Pulver an der geerdeten Metalloberfläche. Anschließend wird die Schicht in einem Ofen eingebrannt, wobei das Pulver schmilzt und zu einer dichten, widerstandsfähigen Kunststoffschicht vernetzt. Die Anhaftung ist mechanisch und chemisch stabil, weil die Pulvermoleküle miteinander verschmelzen und eine untrennbare Verbindung zur Oberfläche eingehen.

Komponenten eines Pulverbeschichtungssystems

Ein typisches Pulverbeschichtungssystem besteht aus mehreren Teilbereichen:

- Oberflächenvorbehandlung: Reinigung, Entfettung, Beizen und Passivierung gewährleisten eine reine Oberfläche und verbessern die Haftung. Je nach Werkstoff können Strahlen (z. B. Glasperlen), chemische Entfettung, alkalische Reinigung oder Phosphatierung zum Einsatz kommen.

- Pulveraufbereitung: Die Pulverlacke werden mit Bindemitteln, Pigmenten, Füllstoffen und Additiven gemischt und gegebenenfalls vorgetrocknet. Die Mischung entscheidet über Farbe, Glanz, Struktur, Schlagfestigkeit und chemische Beständigkeit.

- Aufladung und Applikation: In der Applikationskabine werden Pulverpartikel mittels Corona- oder Tribo-Technik aufgeladen. Eine Sprühpistole trägt das geladene Pulver auf das geerdete Werkstück auf.

- Einbrennofen: Nach der Applikation wird das beschichtete Werkstück im Ofen erhitzt. Das Harz schmilzt, fließt aus und vernetzt zu einer gleichmäßigen Schicht. Die Einbrenntemperatur liegt je nach Pulvertyp typischerweise zwischen 140 °C und 200 °C.

- Kühlstation: Nach dem Einbrennen müssen die Teile kontrolliert abkühlen, um Spannungen zu reduzieren und eine optimale Beschichtung zu gewährleisten. Wasserabschreckung, Kühlkammern oder Zwangsluftkühlung kommen zum Einsatz.

- Qualitätsprüfung: Messungen von Schichtdicke, Glanz, Haftung und Erscheinungsbild stellen sicher, dass die Beschichtung den Spezifikationen entspricht. Gängige Prüfverfahren sind Gitterschnitttests, Biegeprüfungen und Salzsprühnebeltests.

Pulverlacktypen

Die Wahl des Pulverlacks bestimmt maßgeblich die Eigenschaften der Endbeschichtung. Gängige Pulvertypen sind:

- Epoxidharze: Sie bieten sehr gute chemische Beständigkeit und Härte. Allerdings sind sie empfindlich gegenüber UV-Strahlung und daher eher für Innenanwendungen geeignet.

- Polyesterharze: Diese Pulverlacke zeichnen sich durch gute Witterungs- und UV-Beständigkeit aus. Sie eignen sich für Innen- und Außenbereiche und sind in vielen Farben und Effekten erhältlich. Für den langfristigen Außeneinsatz werden häufig witterungsstabile Polyester verwendet.

- Polyurethanpulver: Sie kombinieren guten Witterungsschutz mit einer harten, aber weniger kratzfesten Oberfläche. Polyurethan eignet sich für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die chemische Beständigkeit.

- Thermoplaste (z. B. Polyethylen, Polyamid): Diese Pulver erzeugen dicke, flexible Schichten. Sie sind schlagfest und chemisch beständig, aber weniger hitzefest. Typisch für Beschichtungen von Geländern, Spielgeräten oder Teilen mit hohen mechanischen Anforderungen.

- Fluorpolymere (z. B. PVDF): Hochleistungsbeschichtungen mit exzellenter Wetter- und Chemikalienbeständigkeit. Sie werden oft im Bauwesen für Fassaden und Fensterprofile eingesetzt.

- UV-härtbare Pulver: Diese Pulver vernetzen mithilfe von UV-Strahlung. Sie benötigen kürzere Einbrennzeiten und niedrigere Temperaturen, was den Energieverbrauch senkt und Temperaturempfindliche Materialien ermöglicht.

Pulverbeschichtung von Aluminium

Aluminium ist wegen seiner Leichtigkeit, Formbarkeit und guten Leitfähigkeit ein beliebter Werkstoff in Architektur, Fahrzeugbau, Elektronik und Konsumgütern. Obwohl Aluminium eine natürliche Oxidschicht bildet, ist es nicht vollkommen vor Korrosion, Verfärbungen oder Kratzern geschützt. Eine Pulverbeschichtung erhöht die Lebensdauer, schützt vor Umwelteinflüssen und eröffnet gestalterische Möglichkeiten.

Gründe für die Pulverbeschichtung von Aluminium

- Korrosionsschutz: Pulverlack bildet eine dichte, porenfreie Schicht, die das Aluminium vor Feuchtigkeit, Salzen und Chemikalien schützt. Das ist vor allem in Küstenregionen, in Industrieatmosphäre oder bei Kontakt mit chemischen Stoffen wichtig.

- Mechanische Widerstandsfähigkeit: Die Beschichtung erhöht die Schlag- und Kratzfestigkeit. Aluminiumbauteile widerstehen so besser Stößen und Abrieb und behalten länger ihre funktionale Integrität.

- UV-Beständigkeit: Durch geeignete Additive sind pulverbeschichtete Oberflächen farbecht und resistent gegen Ausbleichen. Das macht sie ideal für Fassaden, Fensterrahmen und Gartenmöbel.

- Gestalterische Vielfalt: Eine breite Auswahl an RAL-Farben, Strukturen (glatt, strukturiert, matt, glänzend, Metallic-Effekte) und Spezialeffekten (Perlmutt, Hammerschlag) ermöglicht individuelle Designs.

- Umweltfreundlichkeit: Im Gegensatz zu lösungsmittelhaltigen Lacken entstehen keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Überschüssiges Pulver wird zurückgewonnen und wiederverwendet, wodurch Abfall minimiert wird.

- Wartungsfreiheit: Die pflegeleichte Oberfläche macht häufiges Nachstreichen überflüssig. Schmutz und Fingerabdrücke lassen sich einfach mit Wasser und mildem Reinigungsmittel entfernen.

Prozessschritte bei der Aluminium-Pulverbeschichtung

Der Pulverbeschichtungsprozess für Aluminium lässt sich in mehrere Schritte gliedern: Reinigung und Strahlen

Die Qualität der Beschichtung hängt wesentlich von der Oberflächenvorbereitung ab. Zunächst werden Verunreinigungen, Öl, Schmiermittel und Oxidschichten entfernt. Häufig wird das Aluminium gestrahlt, beispielsweise mit Glasperlen oder Korund. Das Strahlen reinigt nicht nur, sondern rauht die Oberfläche leicht an und verbessert so die Haftung.

Vorbehandlung

Nach dem Strahlen folgen chemische Vorbehandlungen. Alkalische Reiniger entfernen verbleibende Fette. Eine oder zwei alkalische Spülungen verhindern Rückstände. Anschließend wird phosphatiert (Eisen- oder Zinkphosphat), um eine Konversionsschicht zu erzeugen, die die Haftung und Korrosionsbeständigkeit verbessert. Eine Passivierung bildet eine Oxidschicht, die zusätzlich vor Korrosion schützt. Mehrfaches Spülen mit sauberem Wasser entfernt sämtliche Chemikalien. Für anspruchsvolle Anwendungen kann eine zinkfreie Grundierung genutzt werden.

Maskieren und Grundieren

Sind am Bauteil Bereiche vorhanden, die nicht beschichtet werden sollen (z. B. Bohrungen, Gewinde, Passflächen), werden sie mit hitzebeständigem Band oder Stopfen abgedeckt. Für Außenanwendungen empfiehlt sich eine Grundierung, die die Korrosionsbeständigkeit erhöht und für lange Lebensdauer sorgt.

Pulverapplikation

Beim elektrostatischen Sprühverfahren wird das Pulver mit einer Sprühpistole aufgetragen. Die Pistole lädt die Partikel positiv auf, während das Werkstück geerdet ist. Der elektrostatische Effekt sorgt dafür, dass das Pulver gleichmäßig haftet. Überstände können abgesaugt und recycelt werden. Bei komplexen Geometrien ist ein sorgfältiger Pistolenabstand und -winkel wichtig, um Faradaysche Käfige und Schattenzonen zu vermeiden. Alternativ existieren Wirbelschicht- oder Tauchverfahren, bei denen das Werkstück erhitzt und in ein Pulverbad getaucht wird.

Einbrennen

Nach dem Auftragen wird das beschichtete Aluminium im Ofen erhitzt. Die Temperatur liegt je nach Pulverart zwischen 160 °C und 200 °C; die Dauer beträgt typischerweise 10 bis 25 Minuten. Das Harz im Pulver schmilzt, verläuft und vernetzt zu einer durchgehenden Schicht. Die Parameter hängen von Schichtdicke, Bauteilgröße und Pulverformel ab.

Abkühlen

Nach dem Einbrennen muss das Bauteil kontrolliert abkühlen. Zur schnelleren Abkühlung werden Wasserabschreckung, spezielle Kühlkammern oder Zwangsluft eingesetzt. Eine natürliche Abkühlung an der Luft ist möglich, dauert aber länger.

Qualitätskontrolle

Zum Abschluss wird die Beschichtung geprüft. Messungen der Schichtdicke, Farbe und Glanz sowie Hafttests und Biegeproben stellen sicher, dass die Spezifikationen eingehalten werden. Häufige Mängel wie ungleichmäßige Beschichtung oder Farbabweichungen lassen sich durch korrektes Einstellen der Sprühpistole, konstantes Sprühen und sauberes Pulver vermeiden.

Vergleich mit Anodisieren und Nasslackieren

- Anodisierung: Beim Eloxieren wird eine Oxidschicht elektrolytisch aufgebaut. Sie ist dünn (5–25 µm), hart, sehr korrosions- und abriebfest. Allerdings ist die Farbauswahl begrenzt und die Schichtdicke im Vergleich zur Pulverbeschichtung gering. Anodisierte Schichten eignen sich hervorragend für Anwendungen mit hoher Kratzfestigkeit, aber sie lassen sich nicht einfach ausbessern und sind teurer bei großen Flächen.

- Nasslackierung: Flüssiglackierung bietet dünne Schichten und lässt sich leicht ausbessern. Sie ist günstiger für kleine Serien und Reparaturen. Allerdings enthält sie Lösungsmittel, die VOC freisetzen, und die Schicht ist weniger strapazierfähig. Außerdem neigen Nasslacke eher zum Ausbleichen und erfordern wiederholtes Auftragen.

Pulverbeschichtung von Edelstahl

Edelstahl ist aufgrund seiner Chromoxidschicht von Natur aus korrosionsbeständig. Dennoch gibt es Anwendungen, bei denen zusätzliche Beschichtungen den Schutz erhöhen, die mechanische Widerstandsfähigkeit verbessern oder eine dekorative Oberfläche schaffen.

Warum Edelstahl beschichten?

- Erhöhter Korrosionsschutz: In maritimen Umgebungen, chemischer Industrie oder stark verschmutzten Gebieten kann die natürliche Passivschicht von Edelstahl angegriffen werden. Eine Pulverbeschichtung schafft einen zusätzlichen Schutzschild und verhindert Lochfraß oder Korrosion durch aggressive Medien.

- Mechanische Belastungen: Edelstahlkomponenten in Maschinen oder Fahrzeugen sind häufig hohen Belastungen ausgesetzt. Eine harte Pulverbeschichtung schützt vor Kratzern, Schlägen und Abrieb und verlängert die Lebensdauer der Bauteile.

- Optische Veredelung: Farbige oder strukturierte Pulverbeschichtungen ermöglichen eine individuelle Gestaltung von Geländern, Fassaden und Designobjekten. So lassen sich Edelstahloberflächen in architektonischen Anwendungen harmonisch in das Gesamtbild integrieren.

- Temperaturbeständigkeit: Pulverlacke halten erheblichen Temperaturschwankungen stand, was in der Luft- und Raumfahrt, Energiewirtschaft oder im Anlagenbau wichtig ist. Edelstahlteile bleiben trotz Hitze- oder Kältebelastung funktionsfähig und geschützt.

Vorbehandlung und Prozess

Die Vorbehandlung von Edelstahl erfordert besondere Sorgfalt, da die natürliche Passivschicht ungleichmäßig sein kann. Folgende Schritte sind üblich:

- Reinigung: Entfernen von Staub, Ölen, Fetten und Bearbeitungsrückständen. Dies kann mittels Hochdruckreinigung, alkalischer Entfettung oder Lösungsmitteln erfolgen.

- Beizen oder Strahlen: Beizen mit einer schwachen Säure oder Strahlen (z. B. Glasperlenstrahlen) entfernt die Chromoxidschicht und eröffnet eine metallisch reine Oberfläche, die das Pulver besser haften lässt.

- Passivieren: Ein chemischer Passivierungsschritt stellt eine gleichmäßige Chromoxidschicht her, die Korrosion verhindert und die Haftung unterstützt. Diese Passivierung erfolgt meist mit einer Chromsäurelösung oder umweltfreundlichen Chrom-III-Verfahren.

Anschließend folgt die Pulverbeschichtung analog zur Methode bei Aluminium. Für besonders hohe Anforderungen können mehrere Schichten (Primer, Decklack, Klarlack) aufgebracht werden.

Vorteile von pulverbeschichtetem Edelstahl

- Zusätzlicher Schutz in aggressiven Umgebungen: In Offshore-Anlagen, chemischen Prozessen oder in der Bauindustrie schützt die Beschichtung den Edelstahl zuverlässig.

- Verbesserte Kratzfestigkeit: Die Oberfläche ist widerstandsfähiger gegenüber mechanischen Belastungen, was Wartungsintervalle verlängert.

- Längere Lebensdauer und geringere Kosten: Unternehmen profitieren von weniger Ausfallzeiten und geringeren Reparaturkosten.

- Breite Farb- und Oberflächenpalette: Architekten und Designer können Edelstahlbauteile farblich anpassen, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen.

Beispiele aus der Praxis

- Architektur und Bauwesen: Fassadenpaneele, Balkon- und Geländerkonstruktionen werden pulverbeschichtet, um farbliche Akzente zu setzen und die Witterungsbeständigkeit zu erhöhen.

- Automobilindustrie: Auspuffanlagen, Zierleisten und Halterungen werden mit Pulverlack geschützt, um Korrosion durch Streusalz und Steinschlag zu verhindern.

- Lebensmittel- und Pharmatechnik: Hygienische Oberflächen sind essentiell. Pulverbeschichtungen erleichtern die Reinigung und widerstehen Desinfektionsmitteln, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

-

Pulverbeschichtung von verchromten Teilen

Verchromte Teile besitzen meist eine galvanisch aufgebrachte Schicht aus Kupfer, Nickel und Chrom. Diese Schichten dienen dem Korrosionsschutz und der Dekoration, sind aber schlecht geeignet, um eine Pulverbeschichtung direkt darauf zu applizieren. Dennoch ist es möglich, verchromte Bauteile pulverbeschichten zu lassen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Vorbereitende Schritte

- Entfernung der Chromschicht: Zunächst müssen die galvanischen Schichten entfernt werden, um einen blanken metallischen Untergrund zu schaffen. Dies geschieht durch Sandstrahlen oder chemische Verfahren, bei denen Kupfer und Nickel abgetragen werden, bis das Grundmetall freiliegt.

- Reinigung und Entfettung: Wie bei anderen Werkstoffen müssen Fett, Schmutz und Oxide entfernt werden. Für Felgen und andere Fahrzeugteile können spezielle Felgenreiniger eingesetzt werden.

- Oberflächenrauheit herstellen: Eine aufgeraute Oberfläche ist wichtig, um das Pulver haftfest zu verankern. Sandstrahlen mit einem geeigneten Strahlmittel stellt diese Rauheit her.

Durchführung der Pulverbeschichtung

Sobald das verchromte Teil metallisch rein ist, können die üblichen Beschichtungsschritte angewendet werden: elektrostatische Pulverapplikation, Einbrennen im Ofen, Abkühlung und Kontrolle. Die Einbrenntemperaturen liegen zwischen 140 °C und 210 °C und hängen vom Pulvertyp ab.

Vorteile und Grenzen

- Stärke und Haltbarkeit: Pulverbeschichtungen sind dicker und robuster als Nasslack. Sie widerstehen Umwelteinflüssen und mechanischer Belastung besser.

- Reparaturfähigkeit: Verchromte Teile sind schwieriger zu beschichten, und Reparaturen erfordern besonderen Aufwand. Alte Lacke müssen chemisch entfernt oder sandgestrahlt werden.

- Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung eignet sich insbesondere für Felgen, Motorradrahmen, Treppengeländer oder andere Bauteile, bei denen hoher Korrosionsschutz gefragt ist. Für glatte Oberflächen wie Motorhauben ist Nasslackierung oft besser geeignet, da sie eine gleichmäßigere Oberfläche liefert.

Prozessvarianten und Pulverapplikationen

Neben der klassischen Corona-Ladung gibt es alternative Applikationsmethoden:

- Tribo-Applikation: Das Pulver wird durch Reibung im Pulverzufuhrsystem elektrisch aufgeladen. Vorteile sind geringerer Verschleiß der Pistolen und gleichmäßigere Schichtdicken, insbesondere in komplizierten Geometrien.

- Düsen und Kabinenvarianten: Unterschiedliche Düsenformen beeinflussen die Pulverwolke und ermöglichen die Beschichtung von Ecken oder tiefen Profilen. Mehrere Pistolen können so positioniert werden, dass das Werkstück rundum gleichmäßig bedeckt wird.

- Wirbelschichtbeschichtung: Das erhitzte Werkstück taucht in ein Wirbelbett aus Pulver, das durch Luftzufuhr fluidisiert wird. Die Methode erzeugt sehr gleichmäßige, dicke Schichten und wird bei thermoplastischen Pulvern eingesetzt.

- Digitale Pulverbeschichtung (Powder on Demand): Moderne Anlagen nutzen Sensortechnik und Prozesssteuerungen, um Pulvermenge, Anlagentemperatur und Sprühzeit genau zu dosieren. Dadurch wird der Materialverbrauch reduziert und die gleichbleibende Qualität erhöht.

Anwendungen in verschiedenen Branchen

Pulverbeschichtungen finden sich in zahlreichen Sektoren:

- Bauwesen und Architektur: Fensterprofile, Fassadenelemente, Tore, Zäune, Balkone und Geländer werden pulverbeschichtet, um sie vor Witterung und Korrosion zu schützen. Die große Farb- und Strukturvielfalt erlaubt eine individuelle Gestaltung.

- Maschinen- und Anlagenbau: Gehäuse, Schutzverkleidungen, Profile und Strukturteile werden beschichtet, um sie widerstandsfähig gegen Chemikalien, Abrieb und Witterungseinflüsse zu machen.

- Automobilindustrie: Pulverbeschichtete Felgen, Rahmen, Aufhängungen, Bremssättel und Abdeckungen halten Steinschlag, Salz und Reibung stand. Batteriekästen und Karosseriekomponenten profitieren von der Korrosionsbeständigkeit.

- Elektronik und Elektrotechnik: Gehäuse von Geräten, Schaltschränke, Steckverbindungen und Leiterplattenträger werden beschichtet, um elektrische Isolation, Kratzschutz und Ästhetik zu gewährleisten.

- Möbel und Konsumgüter: Gartenmöbel, Büromöbel, Haushaltsgeräte und Leuchten erhalten eine pulverbeschichtete Oberfläche, die pflegeleicht ist und in zahlreichen Farben erhältlich ist.

- Luft- und Raumfahrt: Strukturteile, Innenkabinen und Fahrwerke profitieren von der Gewichtsersparnis durch Aluminium sowie dem zusätzlichen Schutz durch Pulverlacke.

Kostenfaktoren und wirtschaftliche Überlegungen

Die Anschaffung und der Betrieb einer Pulverbeschichtungsanlage sind kostenintensiver als die herkömmliche Nasslackierung. Dennoch amortisieren sich die Kosten durch mehrere Faktoren:

- Materialeffizienz: Das Pulver haftet durch die elektrostatische Aufladung sehr effektiv. Überschüssiges Material kann abgesaugt, gereinigt und erneut verwendet werden. Dadurch sinkt der Materialverbrauch und die Abfallmengen werden reduziert.

- Langlebigkeit: Die Beschichtungen sind robust und bieten langfristigen Schutz. Wartungs- und Ersatzkosten sinken.

- Energieverbrauch: Moderne Öfen und Niedrigtemperaturpulver verringern den Energiebedarf. UV-härtbare Pulver reduzieren die Einbrennzeit und senken Kosten.

- Automatisierung: Pulverbeschichtungsanlagen lassen sich vollständig automatisieren. Fördersysteme bewegen die Werkstücke durch Vorbehandlung, Applikation und Ofen. Dadurch sinkt der Personalaufwand und es entsteht eine gleichmäßige Qualität.

- Umweltauflagen: VOC-freie Prozesse und die Möglichkeit zur Pulverwiederverwertung erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Umweltauflagen. Strafen für Emissionen und aufwendige Abluftaufbereitungen entfallen.

Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit

Pulverlacke sind frei von Lösungsmitteln und damit VOC-frei. Dies schont die Umwelt und verbessert die Arbeitsbedingungen, da keine schädlichen Dämpfe entstehen. Die elektrostatische Rückgewinnung des überschüssigen Pulvers ermöglicht eine Materialausnutzung von bis zu 95 %. Dadurch fällt deutlich weniger Abfall an, und die Pulverreste können zurückgeführt und erneut eingesetzt werden. Die geringere Schichtdicke im Vergleich zu galvanischem Chrom verringert den Materialverbrauch und hilft, Ressourcen zu sparen.

Hersteller setzen zunehmend auf energieeffiziente Anlagen mit Wärmerückgewinnung und auf Pulversysteme, die bei niedrigeren Temperaturen härten. Zudem werden umweltfreundliche Passivierungslösungen auf Chrom-III-Basis eingesetzt, die die traditionelle Chrom(VI)-Passivierung ersetzen.

Design- und Wartungsrichtlinien

Bei der Konstruktion pulverbeschichteter Teile und der späteren Wartung gibt es einige Empfehlungen:

- Geeignete Biegeradien und Toleranzen: Zu enge Radien können beim Strahlen oder Beschichten zu Beschädigungen führen. Zudem sollte die Schichtdicke bereits bei der Konstruktion berücksichtigt werden, damit Passungen und Toleranzen nach der Beschichtung noch stimmen.

- Vermeidung scharfer Innenkanten: Abgerundete Kanten erlauben eine bessere Pulveranlagerung und minimieren das Risiko von Nasenbildung oder Abschattung.

- Durchdachte Maskierung: Bereiche, die nicht beschichtet werden sollen, wie Gewinde oder Passbohrungen, müssen sauber abgedeckt werden. Nach dem Beschichten sollten die Maskierungen rückstandslos entfernt werden.

- Regelmäßige Reinigung: Pulverbeschichtete Oberflächen benötigen wenig Pflege, sollten aber regelmäßig von Schmutz, Staub und aggressiven Medien befreit werden. Milde Reinigungsmittel reichen dafür meist aus. Scheuermittel oder aggressive Chemikalien können die Schicht beschädigen.

- Inspektion von Beschichtungen: Durch stichprobenartige Prüfungen lassen sich frühzeitig Fehler oder Verschleißstellen erkennen. Kleinere Schäden sollten möglichst schnell ausgebessert werden, um Korrosion oder Unterwanderung der Beschichtung zu verhindern.

Zukunftstrends und Innovationen

Die Pulverbeschichtungstechnik entwickelt sich stetig weiter. Zu den aktuellen und zukünftigen Trends gehören:

Niedrigtemperaturpulver

Neue Rezepturen ermöglichen das Einbrennen bei niedrigeren Temperaturen (120 °C bis 150 °C). Dadurch können temperaturempfindliche Substrate wie dünnwandiges Aluminium oder Verbundmaterialien beschichtet werden. Der Energieverbrauch sinkt, und die Produktionszeiten verkürzen sich.

Digitale Prozessüberwachung

Sensoren und digitale Kontrollsysteme überwachen Parameter wie Schichtdicke, Temperatur, Pulververteilung und Fördergeschwindigkeit in Echtzeit. Fehler werden sofort erkannt, und die Anlage passt die Einstellungen automatisch an. Dies führt zu höherer Reproduzierbarkeit, weniger Ausschuss und effizienterer Materialnutzung.

Multifunktionale Pulverlacke

Neben klassischen Schutzfunktionen werden Pulverlacke mit zusätzlichen Funktionen entwickelt: antimikrobielle Oberflächen für Hygieneanwendungen, selbstheilende Beschichtungen, die kleine Kratzer eigenständig verschließen, oder wärmeabweisende Systeme, die das Aufheizen von Fassaden verhindern. Auch leitfähige oder dissipative Pulverlacke gewinnen an Bedeutung, etwa für E-Mobility-Anwendungen.

Recycling und Kreislaufwirtschaft

Durch sortenreine Trennung von Pulverbeschichtungen und Substraten können alte Bauteile recycelt werden. Forschungsprojekte arbeiten an Verfahren, das Pulver nach dem Lebenszyklus zurückzugewinnen und erneut einzusetzen. Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz werden zu zentralen Themen.

Kombination mit Additiver Fertigung

Mit dem Vormarsch des 3D-Drucks aus Metall entstehen immer mehr komplexe Bauteile, die nach dem Druck beschichtet werden müssen. Pulverlacke können dabei helfen, poröse Strukturen zu versiegeln, die Oberfläche zu glätten und das optische Erscheinungsbild zu verbessern. Spezielle Pulver für die additiven Fertigungsmaterialien werden entwickelt.

Pulverbeschichtungen bieten für Metalle wie Edelstahl, Aluminium und sogar verchromte Bauteile einen effektiven Schutz vor Korrosion, mechanischer Abnutzung und chemischen Angriffen. Sie kombinieren Langlebigkeit mit einer großen Farb- und Strukturvielfalt und sind im Vergleich zu Nasslackierung lösungsmittelfrei und umweltfreundlich. Für Aluminium bieten sie besonders effektiven Korrosionsschutz und ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten. Edelstahl profitiert von zusätzlicher Kratzfestigkeit und Schutz in aggressiven Umgebungen, während verchromte Teile nach gründlicher Vorbehandlung ebenfalls pulverbeschichtet werden können. Mit fortschreitender Technologie ermöglichen Niedrigtemperaturpulver und digitale Prozesskontrollen eine effizientere und nachhaltigere Produktion. Unternehmen, die auf Pulverbeschichtungen setzen, profitieren von langfristiger Kostenersparnis, verbessertem Image und langlebigen Produkten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie langlebig ist eine Pulverbeschichtung?

Eine qualitativ hochwertige Pulverbeschichtung kann Jahrzehnte überdauern, insbesondere wenn sie fachgerecht aufgetragen und die Oberfläche entsprechend vorbehandelt wurde. Faktoren wie UV-Belastung, mechanische Beanspruchung und Chemikalienkontakt beeinflussen jedoch die Lebensdauer. Regelmäßige Reinigung und Vermeidung von Beschädigungen verlängern die Haltbarkeit.

2. Kann man Pulverbeschichtungen reparieren?

Kleine Schäden sind schwieriger zu reparieren als bei Nasslackierungen, weil die Schicht im Einbrennprozess vernetzt wurde. Für punktuelle Ausbesserungen gibt es spezielle Reparatursets und flüssige Pulverlacke, die mit Wärme aktiviert werden. Bei größeren Beschädigungen empfiehlt es sich, das Teil komplett neu zu beschichten, um eine einheitliche Oberfläche zu erhalten.

3. Ist eine Pulverbeschichtung immer besser als Eloxieren?

Pulverbeschichtungen bieten dickere Schichten, vielfältige Farben und gute Korrosions- sowie Kratzfestigkeit, während Eloxal besonders harte und dünne Schichten liefert, die kratz- und abriebfest sind. Die Wahl hängt von der Anwendung ab: Für dekorative, farbige Oberflächen oder starken Korrosionsschutz ist Pulverbeschichten vorteilhaft; für besonders harte, metallische Oberflächen und abriebintensive Anwendungen eignet sich Eloxieren besser.

4. Welche Metalle können pulverbeschichtet werden?

Grundsätzlich können alle elektrisch leitfähigen Metalle pulverbeschichtet werden, darunter Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Magnesium. Entscheidend ist die richtige Vorbehandlung, die Entfernung von Oxiden und Fetten sowie die Wahl des passenden Pulverlacks.

5. Sind Pulverbeschichtungen sicher für Lebensmittelanwendungen?

Ja, viele Pulverlacksysteme sind lebensmittelecht und erfüllen die Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Sie erleichtern die Reinigung, widerstehen Reinigungsmitteln und bilden keine giftigen Ausdünstungen. Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben sollten jedoch zertifizierte Pulverlacke verwendet werden.